Ilustración de Manuele Fior sugerida por el argumento

Novela breve, poco más de cien páginas, La

señorita Else cuanta apenas un día de la vida de una guapa vienesa de

diecinueve años que pasa una temporada con una tía adinerada en un destino de montaña, San Martino di Castrozza, en los Alpes

Dolomitas, justo al norte del Véneto. La novela fue publicada hace ahora un siglo y debió causar sensación por su modernidad. Sus personajes son exclusivamente miembros de la alta sociedad,

entendiendo por tal aquella que puede pagarse unas vacaciones en un lugar como

ese. No son personas especialmente válidas desde el punto de vista artístico o

humano, solo tienen dinero, aunque alguna, es verdad, toca bien el piano, algo usual

en la época, cuando el piano formaba parte de la educación de las jovencitas de

posibles. Allí pasan los días insensiblemente, jugando al tenis o a las cartas,

dejando que pase el tiempo del verano. Else, muy joven, en plena época de libido

desatada, se ve inmersa en una operación económica en la que juega un papel de

víctima. La novela contiene, por su argumento, precedentes de otras célebres

llevadas al cine, como Una proposición indecente, así que puede hacerse

una idea del argumento. Pero esta no tiene nada que ver con la película de

Adrian Lyne. Los sentimientos de la muchacha, joven y bonita, están tratados

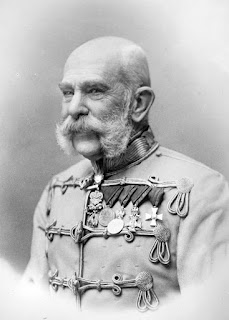

con un respeto mayor y analizados con esmero, como correspondía a Arthur

Schnitzler (1862-1931), el autor de la novela, aficionado, como mucha gente

culta de la época, y más en Viena, al psicoanálisis. Desde el punto de vista

literario, lo mejor de la narración es la coincidencia absoluta entre el tiempo

de la acción y el de la narración, y la identificación total entre protagonista

y narradora, que cuenta la historia desde un punto de vista estrictamente subjetivo,

tanto que todo se reduce a un monólogo en el que las pocas intervenciones

dialogales de otros personajes aparecen en letra cursiva.

Una novela de lectura muy absorbente, cumplida —por necesidad de saber qué va a pasar— en apenas un rato.

Arthur

Schnitzler, La señorita Else, Barcelona, Acantilado, 2021 (2ª reimp.) [Fräulein

Else, 1924]. Traducción de Miguel Sáenz.

Víctor Espuny.